陸上での自然電位測定の方法

陸上での自然電位測定の方法

自然電位とは?

自然電位とは?

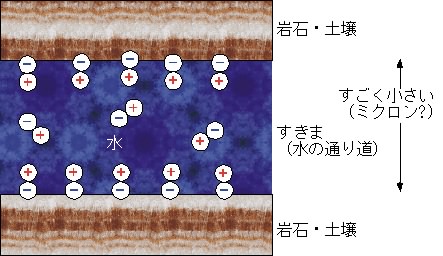

地球はどこも電位が等しい、と思っていたら間違いである。50m程度離れた2地点で10mV程度の小さな電位差はあっても不思議ではない。この地表もしくは地中・海中に自然に存在する電位のことを”自然電位”と呼んでいる。自然電位とは通常、時間と共に急激には変化しない、ほぼ直流的な電位をさす。自然電位の原因はいくつかある。例えば酸化還元といった化学変化に伴う電位や、熱起電力に関連する電位が知られているが、堆積物に覆われた陸上の斜面などで観測される自然電位の主な原因は地下水の流れである。岩石や土壌のすき間(間隙という)にある地下水の中では、固体壁面へ陰イオン(水酸化物イオン)がくっつきやすい傾向がある。この状態で地下水が流れると陽イオン(水素イオン)が下流に流され気味となるため、ミクロスケールで電位が発生する(これを流動電位とよび、界面動電現象の1つである)。小さな電池が生まれるわけだ。この電池は1つ1つは小さいが、あちこちの間隙で同様のことが起きるので、結果としてマクロスケールでも電位が発生する。このマクロスケールの電位が「自然電位」となるのである。地下水の流れは急には変わらないため、発生した自然電位もほぼ直流である。

マウスカーソルを図にあわせると、

地下水が流れて自然電位が発生します。

自然電位測定の最大のメリットは、なんといっても極めて安価かつ簡単な測定方法であり、広域を短時間でカバーできる点である。例えば地下水流動解析においては、井戸の本数には限りがある。このため、自然電位測定を用いた地下水流動モデルの検証など、井戸の情報を補完する形で利用されるのではないかと予想される。また井戸試掘前の事前調査にも活用できるであろう。

用意するもの

用意するもの

|

|

|

|

測定の準備

測定の準備

-

硫酸銅水溶液の量・濃度は2本のペットボトル電極でできるだけ同じにする必要がある。そのために、大き目のポリタンクに硫酸銅水溶液を作っておき、これを各ペットボトル電極に流しいれていくことにする。

-

測定開始前に電極のチェックを行う。

2本のペットボトル電極を10cm程度の間隔で地面に並べて2本の電極の電位差を測定する。電位差が5mV以下程度であればペットボトル電極は正常である(1mV以下が望ましい)。5mV以上の場合は、設置場所を変えてみて再測を行う。またペットボトルの蓋の閉め具合を変えて、硫酸銅水溶液の漏れ具合を調整する(あまり漏れない方がいいのだが、まったく漏れないと測れない)。何度測定しても5mV以上の電位差の場合はどちらかの電極が異常である(例:石膏が割れてしまっている、銅製針金がさびてすぎている)

-

測定前に、デジタルテスターの+極と-極を短絡して電位差が0mVになることを確認する。もしならないようであれば、そのときの値を記録しておく。この値を後で自然電位測定値から差し引くことで、デジタルテスターの機器補正を行うことができる。

自然電位の測定

自然電位の測定

- 電極を土の上に置き、デジタルテスター(1台)を用いて2本の電極間の電位差を測定する。

測定が終了すると、電極2本を下記のどちらかのやり方で移動していき、電極間の電位差を繰り返して測定する。

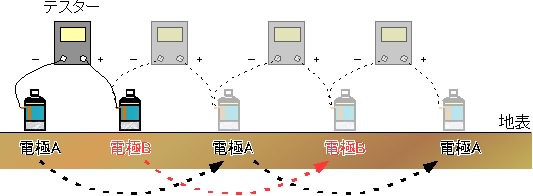

【かえる跳び法】

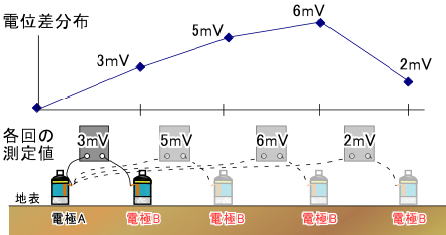

電極AとBを交互に入れ替えながら、下図のように区間毎の電位分布を測定する。

メリット:リード線の長さが短くてすむ。

デメリット:電極を入れ替えながら進むため、自然電位分布がそれに対応してデコボコする場合がある。測定値が安定しない地域があると、安定する場所を求めてさまよわないといけない。

→広い地域や長い測線で自然電位測定に適している。

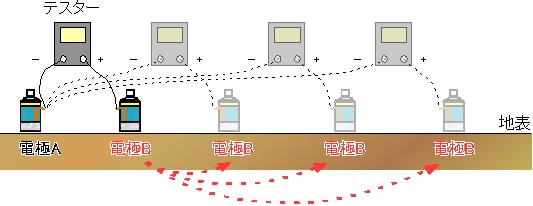

【基準法(しゃくとり法)】

電極Aを固定(基準電極と呼ぶ)して、電極Bだけを持ち歩いて連続的に電位分布を測定する。

メリット:電極の不安定性に起因する自然電位分布のばらつきが小さい。測定値が安定しない地域があってもそこを飛ばして前に進むことが出来る。1地点で複数の測定を行い平均化する事も可能。一人でも測定が可能。

デメリット:長いケーブルが必要。人通りの多い場所では実施困難な場合あり。

→狭い範囲での自然電位マッピングに適している。

- 測定時には電極に直射日光が当たらないように注意する。直射日光が片方の電極だけに当たっている場合は、2本の電極間で相当な温度差が発生するために、電極間で硫酸銅と銅の反応速度に大きな差が生じる。結果として2本の電極間に大きな電位差(5mV程度)が発生してしまう。電極の上にバケツをかぶせるなどの工夫が必要である。

- 電位差の測定値が1分間以上不安定な時、テスターを用いて電極間の抵抗を測定する。

草・腐葉土・砂利などの上では電極と地面の接触が悪いため測定値が安定しないことが多いが、抵抗値を測定することで地面との接触程度を調べることが出来る。抵抗値が20kΩを越えるようであれば、地面にすこし穴を掘る、設置場所を少し変えてみるなどして、再測定をすることを薦める。抵抗値が10kΩ以下であれば問題ない。できるだけ安定した電位差のみを記録するよう心がける。

(基準法の場合は、その点を欠測として先に進むことは出来る。かえる跳び法ではそれはできないので、なんとか電位差測定値の安定する場所を探すしかない。)なお抵抗測定後は電極内で若干電気分解が行われるため、数分は自然電位測定値が安定しない場合がある。

写真はペットボトル電極を土に置いたところ。一見よさそうな場所だが、地面の下が落ち葉で空気だらけの場合は、空中で自然電位を測っているようなもので、測定値が安定しない場合がある。

- 電位差の測定値は電極と土の接触具合でも変化する場合があるので、基準法の場合は、1箇所で複数回の測定を行い、後でそれらの平均値をその地点の測定値とすることが望ましいだろう。かえる跳び法の場合はこの方法は使えないため、1箇所で複数回の測定を行って測定値が最も安定する場所を選ぶしかないだろう。

- 電位差の測定値が安定している場合でも、測定終了後に6の抵抗測定を行って抵抗値を記録しておく方がよいだろう。異常な測定値が得られたときの原因究明に役立つ。

- また抵抗測定前に、AC電位差も測定しておくとよい。商用電源ノイズの大きさの目安になり、異常な測定値が得られたときの原因究明に役立つ。

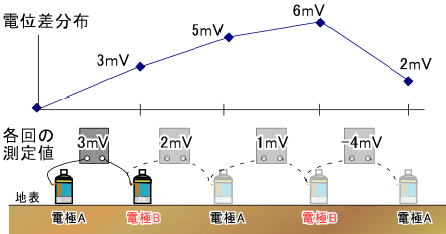

- 測定終了後に、かえる跳び法の場合は測線に沿った全測定値を積算して、開始点からの測線沿いの電位差分布を求める(基準法の場合は不要)。

かえる跳び法の場合の電位差分布。テスターでの測定値を積算していく。

基準法での電位差分布。テスターでの測定値が電位差分布そのものである。

- 測定の途中で、随時電極のチェック(上記2)を行い、その値も記録しておく。下記の「自然電位分布図の作成」にある”ループ測線上の積算値”とあわせて測定誤差を議論する際の参考値となる。

- あくまで目安であるが、1回の自然電位測定は5分間程度である(野帳への記録も含む)。測点間隔が100mの場合は測線長は約5km/日程度と思われる。

自然電位分布図の作成

自然電位分布図の作成

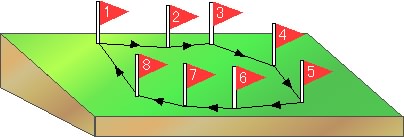

- かえる跳び法の場合、ある地域の平面的な電位差分布を調査するには、測定の開始点・終了点(あるいは途中の測定点)を共通にするように心がけて、ループ状に閉じた測線を作るようにする。この場合、ある地点から一回りしてまた元の地点に戻る閉曲線上での電位差の積算値は0mVになるはずであるので、測定値の信頼性を確認することが出来る。

ループ状測線の一例。電極を1と2の場所において測定。以下、2と3、3と4…と

電極を移動させていき、最後の電極は8と1の場所において測定する。

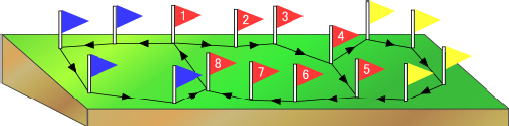

- 山道のように測線を1本しかとれない場合でも、例えば道の右側と左側で測定するなどして並行測線をつくり、その開始点・終了点を共通にしてループ状測線をつくるべきである(上の図の場合は、1→8→7→6→5と測定するルートと、1→2→3→4→5と測定するルートを作り、5の場所で合流)。

- 一方、基準法の場合は、上記のようなループ状測線とする必要はない。ただし基準電極の特性が変化していないかどうかは定期的に調べるように心がけるべきである(前項8)。

- 複数の測線がある場合は、共通測定点において電位差分布を接合して、1つの「基準点」に対する電位差分布図を作成する。

このように複数の測線を接合していく。↓↓↓

あたかも水準測量と同じように、ある基準点に対する電位の「高さ」の分布を作成する。

これが「自然電位分布」と呼ばれるものである。

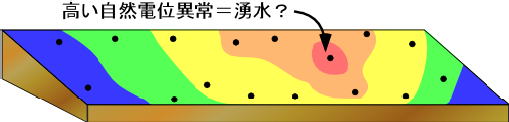

- 最初の模式図で示したように、自然電位分布の正の異常域は、地下水流動の下流(湧水域)にあたると定性的には解釈できる。

- ただし自然電位の値は相対的なものである(ある場所の電位を基準を仮に0mVとした場合の電位差である)。従って、正の電位異常域は正しくは「地下水流動の上向き成分が周辺より相対的に大きい地域」と考えられる。

- 自然電位異常を作る要因は、地下水流動(湧水など)以外に、地下の透水構造の不均質性(透水構造境界で正や負の異常ができる)、界面動電現象の程度を左右する流動電位の空間的な不均質性(流動電位の急変箇所で正や負の異常ができる)などが考えられる。従って、定量的な議論を行うには、地下水流動モデル化を含む数値モデルによる議論が必要であり、現在研究が進みつつある。