日本のOBEM

日本のOBEM

海底に設置される直前のOBEM(YK01-11航海にて)

日本での海底電磁気観測

日本での海底電磁気観測

日本での海底電磁気観測は1981年に始まりました1,2,3。そのきっかけは日本海溝周辺での日米共同での海底観測です。米国側はスクリプス海洋研究所であり、Dr. Filloux他のグループは当時すでに海底磁力計・海底電位差計などの開発に成功し、20台余りの装置を用いて深海底での電磁気観測を実施していました。日本はこの共同観測にあわせて新たに海底磁力計(OBM)を開発し、これを日本海溝陸側斜面に設置しました。日本初のOBMはフラックスゲート磁力計を搭載し、時限切り離し装置による自己浮上が可能でした。1981年7月、わずか1週間の記録ではありましたが海底での地磁気3成分の時間変化を測定することに日本で始めて成功しました。その後、1981年~85年に行われた三陸沖・秋田沖・東海沖の海底電磁気観測をかわきりに、今日まで地球上の様々な海域で海底電磁気観測が実施されています4。この間に海底磁力計に加えて、海底電位差計5,6や、海底電位差磁力計(OBEM)7,8,9が開発されました。またコスト・消費電力・性能のいずれの面でも進歩しました。

現在では世界中の様々な海で、日本の研究グループが海底電磁気観測を行っています。

【これまでに日本製のOBEMで海底電磁気観測が実施された海域(2011年時点)】

日本海溝、東海沖、対馬海盆、沖縄、東北沖、中部沖、伊豆小笠原、オントンジャワ海台、東太平洋海膨、フィリピン海、アデン湾、北西太平洋、マリアナ、南部マリアナ、南海トラフ、日本海、トルコ マルマラ海、ラウ海盆 etc.

日本のOBEM(3つ玉)

日本のOBEM(3つ玉)

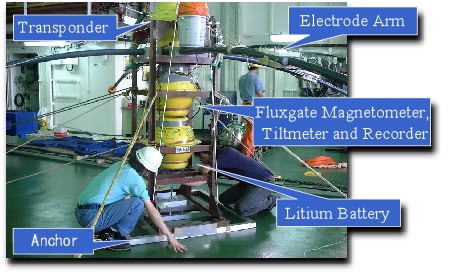

ここでは1996年以降に日本で開発され、現在も使用されている日本製OBEMを紹介します。最初にご紹介するのは、「OBEM-MELT」です。本装置は、1996年-1997年のMELT実験(東太平洋海膨での国際的な電磁気共同観測)の際に、東京大学・千葉大学・テラテクニカ社によって開発されたOBEMです。OBEM-MELTは、それまでに東京大学と神戸大学が中心となって開発を進めていたOBEM3,4をベースに、1年間海底で連続して観測を行えるように改良が施されたものです。

耐圧ガラス球へ磁力計(左の白い箱がセンサー)を封入

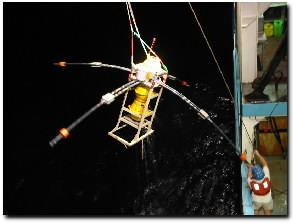

投入直前のOBEM-MELT。マリアナ海域にて(YK01-11航海:2001年10月)

|

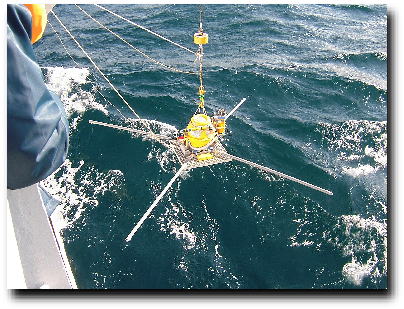

写真上のOBEM-MELTの回収風景(2002年4月)。設置から6ヵ月半後、海底のOBEMは音響通信により海面に浮上し、無事回収されました。よーくみると錘(2つ上の写真の”Anchor”。正方形のアルミ製台座です)がないことが分かります。 ※R/V Maurice Ewingで回収 (EW0203航海) |

2002年12月(KY02-12航海)でのOBEMの投入時の様子を動画でご紹介しましょう。上の写真とは違い、多少波が荒く風が強いときでしたので、迫力ある投入風景です(冷や汗モノです)。

- WMV形式:5.6MB(撮影:JAMSTEC 木下正高氏)

- うまく再生できない場合は、右クリック→対象をファイルに保存した後に、保存したファイルをダブルクリックしてください。

- OBEM-MELTの大きさについての資料はこちら(ただし概寸です)

日本のOBEM(2つ玉)

日本のOBEM(2つ玉)

OBEM-MELT型は2mを超える高さであったため、小型化が要求されました。そこで新たに開発されたOBEMが「OBEM99」です。OBEM99(テラテクニカ製)は、海上保安庁・東京大学・テラテクニカ社などの協力により、1998~1999年に開発されました。OBEM-MELT型をベースに、3つあった耐圧ガラス球を2つ減らして小型化したものです。現在このOBEMが海底長期電磁気観測の主力機になっています。内部の電子回路部についても改良が施されており、フラックスゲート磁力計などのセンサー類の消費電力の低下と精度の向上を共に達成しています。またデータの記録容量も増加しています。

調査船「かいよう」KY02-12航海時のOBEM99。

投入直前の写真(JAMSTEC 笠谷貴史氏提供)。

|

回収時のOBEM99。小ガラス球や腕につけた浮力体(白色)により、海底から水面までバランスを保ちつつ浮上することができます(テラテクニカ 一北岳夫氏提供)。 ※OBEM99の大きさについての 資料はこちら (ただし概寸です) |

JAMSTEC OBEM(1つ玉)

JAMSTEC OBEM(1つ玉)

2005年、OBEMのさらなる小型化を達成したのが、OBEM-JM100シリーズです10,11。海洋研究開発機構により開発されたこの装置は、小型化、高サンプリングレートを達成しました。近年では、2つ玉・3つ玉型と同様に海底に1年間設置できるようにもなっています。詳細は別ページを御覧ください(こちら)。

JAMSTEC型OBEM投入直前の様子(2008年3月)

JAMSTEC型OBEの投入(2007年1月、NT07-01航海)

神戸大型OBEM

神戸大型OBEM

こちらは神戸大学で開発されたOBEMです(クローバーテック製)。OBEM99と同様に耐圧ガラス球2つからなり、フラックスゲート磁力計および電位差計を搭載しています。OBEM99よりもさらに小型であること、錘の切り離し機構が異なること、電場を4成分記録可能であることが大きな特徴です。(うち1成分は電場の鉛直方向の測定に使用されることもあります) |

写真はYK01-11航海(2001年)時のもの。写真右側のガラス球に磁力計などが、左側に音響トランスポンダーや電池が封入されています。 電位差測定用の腕が十字ではなくT字型に取り付けられていることに注意! また鉛直電場測定用の腕も取り付けられています。 |

|

投入時の動画はこちら(AVI形式:2.0MB) ※より詳しい情報については神戸大学理学部海洋・大陸ダイナミクス研究室のホームページをご覧下さい。 |

海底電磁気観測所(SFEMS)

海底電磁気観測所(SFEMS)

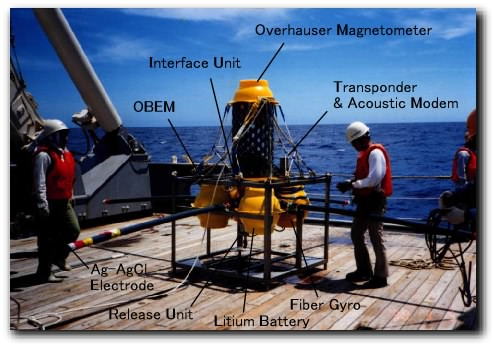

海底電磁気観測所(SeaFloor ElectoroMagnetic Station=SFEMS:テラテクニカ+日油技研製)。海半球計画の際に、海底での長期間電磁場観測のために開発されました12。OBEMを大きくしたような形ですが、機能面でも格段に高い能力を有しています。耐圧ガラス球6つから構成されています。

- オーバーハウザー磁力計(Overhauser Magnetometer)を用いた絶対磁場測定が可能です。

- OBEMと同様のフラックスゲート磁力計による地磁気3成分観測が可能です。

- OBEMと同様の電位差計、傾斜計を搭載しています。

- 光ジャイロ(Fiber Gyro)を搭載しているため、磁化強度の高い海底でより正確に測器の方向を知ることが可能です。

- これらの複数の装置の測定タイミングなどはインターフェースユニット(Interface Unit)が制御しています。

- 1年以上の連続観測が可能です。

- 切り離し用のトランスポンダー(Transponder)とは別に、データ通信用トランスポンダー(Acoustic Modem)を搭載しています。Acoustic Modemを用いた音響通信によって、海底に設置してあるSFEMSの状況を船上で知ることができます。また観測条件の変更や、データの一部を船上に転送することも可能です。

- OBEMと同様に自己浮上式なので、ROVによるメンテナンスを必要としません。

SFEMSの外観および各部の説明(KH-98-1航海にて)

北西太平洋WP2観測点近傍に設置されたSFEMS。水深5603m。

ROV「かいこう」により撮影。測器は傾くことなく着底していることが分かります。

(藤浩明氏提供)

参考資料

参考資料

- Segawa, J., T. Yukutake, Y. Hamano, T. Kasuga, and H. Utada, Sea Floor Measurement of Geomagnetic Field Using Newly Developed Ocean Bottom Magnetometers, J. Geomag. Geoelectr., 34, 571-585, 1982.

- Segawa, J., Y. Hamano, T. Yukutake, and H. Utada, A New Model of Ocean Bottom Magnetometer, J. Geomag. Geoelectr., 35, 407-421, 1983.

- 瀬川爾朗, 日本の海底電磁気研究と行武先生, 月刊地球, 号外No.17, 147-150, 1997.

- 藤浩明, 海底の電磁誘導現象, 月刊地球, 号外No.17, 151-156, 1997.

- 浜野洋三・行武毅・瀬川爾朗, 海底電位差計の開発:電極の製作, Conductivity Anomaly研究会論文集, 251-257, 1984.

- 浜野洋三・行武毅・瀬川爾朗・浅岡達史・歌田久司・中川一郎・笹井洋一, 海底電位差計の開発:電極の製作, Conductivity Anomaly研究会論文集, 259-265, 1984.

- 浜野洋三・歌田久司・瀬川爾朗・行武毅, 海底電位磁力計, Conductivity Anomaly研究会論文集, 235-240, 1984.

- 一北岳夫, 新型海底電位磁力計の製作, Conductivity Anomaly研究会論文集, 22-30, 1993.

- 一北岳夫, 海底電位磁力計の製作および南部沖縄トラフにおける観測例, 神戸大学大学院自然科学研究科博士論文, 1994.

- 笠谷貴史・後藤忠徳・高木亮, 海洋における地殻構造探査のための電磁場観測技術とその動向, 物理探査, 59, 585-594, 2006.

- Kasaya, T. and T. Goto, A small ocean bottom electromagnetometer and ocean bottom electrometer system with an arm-folding mechanism (Technical Report), Exploration Geophysics 40, 41-48; Butsuri-Tansa, 62, 41-48; Mulli-Tamsa, 12, 41-48, 2009.

- Toh, H., T. Goto and Y. Hamano, A new seafloor electromagnetic station with an Overhauser magnetometer, a magnetotelluric variograph and an acoustic telemetry modem, Earth, Planets and Space, 50, 895-903, 1998.