世界の様々なOBEM

世界の様々なOBEM

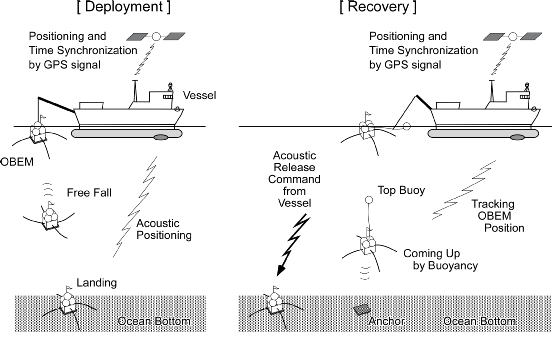

海底電位差磁力計(OBEM)は開発途上のため、開発された国によってそのスタイルも大きく異なる。ここでは世界各国のOBEMを紹介しよう。ちなみにほとんどすべて手作りである。

1) WHOI-OBEM

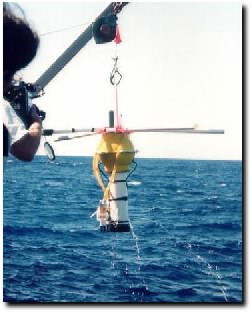

アメリカの海底電磁気観測は長い歴史を有します(といっても1960年代以降ですが)。写真はスクリプス海洋研究所のDr. Fillouxらにより開発されたもので、近年はウッズホール海洋研究所(WHOI)で開発・運用されています。写真(下2枚)は1996-1997年のMELT実験での回収の様子です。この時は海底磁力計(OBM)と海底電位差計(OBE)を1台ずつ、同じ場所に設置しました。近年は両者を一体化したOBEMも運用されています(写真3枚目:OBMに、電場測定用の十字アームを取り付けた格好です)。

米国のOBEの特徴はチョッパー(Chopper)を装備している点です。チョッパーとは、電位差測定時にプラス側とマイナス側の電極を入れ替える装置であり1、これにより電極固有のドリフトやバイアスノイズを取り去り、海底電位差の長周期変動~直流成分の高精度測定が可能となります。一方、OBMの特徴はトーション型3成分磁力計です1。これは細い金属線に小さな磁石をとりつけて、地磁気変化に伴う磁石の回転角から地磁気強度を割り出すというシンプルな磁力計です。メリットはなんといっても低消費電力です。ただチョッパー、トーション型磁力計ともに機械的に稼動する部分が多いため、船上での調整には職人芸が必要です。ガラス球(黄色)は浮きとして使用し、その下の金属耐圧容器内に電子機器や電池を収納しています。

錘の切り離し機構もユニークです。下の写真はOBEM投入時の様子です。上の写真と異なり、3脚のような足が付いています。この足は鉄製で、これが錘になっています。錘とOBEM本体の接合部分はよく磨かれた平面ですが、お互いネジなどで固定されているわけではありません。大気圧や水圧によって押し付けられてくっついているのです。錘の切り離し時にはこの接合面の中心へガスを注入します。すると、ピタリとくっついていた接合面が剥がれて、水圧による押し付けが効かなくなります。あとはOBEM本体の浮力で海底から海面まで浮上するという仕組みです。

2) SIO-OBEM

重りにはコンクリートを使用しています(写真下)。電食切り離し方式により、錘を切り離して自己浮上することが可能です。設置・回収時のその他の写真や動画についてはこちらをご覧ください。

ドイツでは2007年頃、Dr. Marion Jegen-Kulcsar(IFM-GEOMAR)らが下図のようなOBEMを独自に開発しています。OBEM

10台程度を用いた南米コスタリカでの海底観測のデータは、当該地域の沈み込み帯の構造解析に利用されており、興味深い結果が報告されています5。

私が知りうる限りでは、中国は海底地震計をベースとしたOBEMを開発中です。

ロシアもその意欲はあると聞いています。

アメリカのOBEM

アメリカのOBEM

1) WHOI-OBEMアメリカの海底電磁気観測は長い歴史を有します(といっても1960年代以降ですが)。写真はスクリプス海洋研究所のDr. Fillouxらにより開発されたもので、近年はウッズホール海洋研究所(WHOI)で開発・運用されています。写真(下2枚)は1996-1997年のMELT実験での回収の様子です。この時は海底磁力計(OBM)と海底電位差計(OBE)を1台ずつ、同じ場所に設置しました。近年は両者を一体化したOBEMも運用されています(写真3枚目:OBMに、電場測定用の十字アームを取り付けた格好です)。

米国OBE(1997年撮影) |

米国OBM(1997年撮影) |

錘の切り離し機構もユニークです。下の写真はOBEM投入時の様子です。上の写真と異なり、3脚のような足が付いています。この足は鉄製で、これが錘になっています。錘とOBEM本体の接合部分はよく磨かれた平面ですが、お互いネジなどで固定されているわけではありません。大気圧や水圧によって押し付けられてくっついているのです。錘の切り離し時にはこの接合面の中心へガスを注入します。すると、ピタリとくっついていた接合面が剥がれて、水圧による押し付けが効かなくなります。あとはOBEM本体の浮力で海底から海面まで浮上するという仕組みです。

WHOI-OBEMの投入の様子(撮影:島伸和氏、2005年) |

2) SIO-OBEM

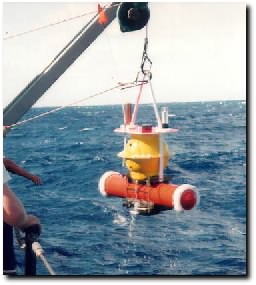

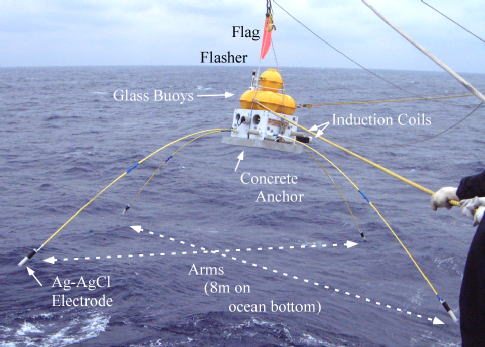

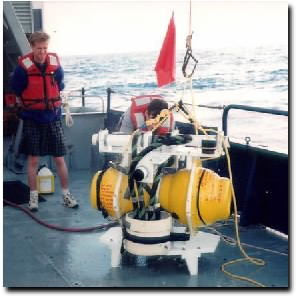

| 海底下浅部の部分溶融体や石油資源などを調査するために、スクリプス海洋研究所のDr. Constableらは短周期OBEMを開発しました2。SIO-OBEMの特徴はインダクションコイル型磁力計を採用している点です(写真右:青いテープが巻かれている棒状のもの)。これによって数10Hz~数千秒の比較的短周期の磁場変動を高精度で記録できます。トーション型磁力計や、フラックスゲート型磁力計よりも短周期の磁場変動に感度が高いため、SIO-OBEMは「短周期OBEM」と呼ばれることもあります。 |  オーストラリアにて (藤浩明氏撮影, 2002頃) |

|

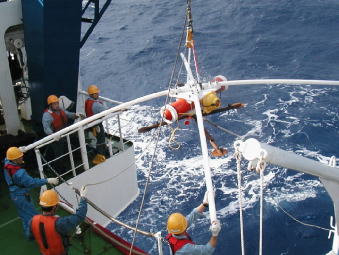

データロガーなどは円筒状の金属耐圧容器に入っています。WHOI-OBEMに使われているチョッパーは搭載されていません。そのかわり、長い腕(左:かいようKY00-02航海時、両側で8m!)が特徴的です。船員さんには「タコ」と呼ばれていました。このOBEMは自然の電磁場を記録するだけではなく、海底コントロールソース3からの人工電磁場信号を受信することもできます。 |

重りにはコンクリートを使用しています(写真下)。電食切り離し方式により、錘を切り離して自己浮上することが可能です。設置・回収時のその他の写真や動画についてはこちらをご覧ください。

SIO型OBEMの投入の様子(2001年:正確にはEMI社製OBEM)。 前述のSIO-OBEMの改良Version。上部のガラス球(浮き)のうち1つが先取りブイ (下図)になるよう改良が施されており、電極アームも塩ビパイプ製から グラスファイバー製に換装されている。(よりタコっぽい)  SIO-OBEMの投入・回収の様子4 |

フランスのOBEM

フランスのOBEM

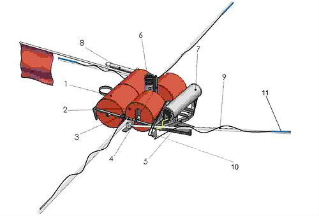

| Dr. P. Tarits らによって開発されたOBEMは、ガラスの浮きなどを使用せず、大きな浮力体(赤い筒の部分)を採用しています。耐圧容器は金属製です。フラックスゲート型磁力計を搭載しています。またチョッパーは装備していません。(写真はMELT実験時の回収風景、1997年) フランスも近年は、人工電流源を用いた海底下構造調査を行うようになっており、左記とは異なるOBEMを開発している様子である。 |

|

オーストラリアのOBEM

オーストラリアのOBEM

|

Flinders大学のDr. Whiteらによって開発されたこのOBEMは2つの耐圧ガラス球から構成されており、この中にフラックスゲート型磁力計や電池などがおさめられています。フレームはユニークで、金属をほとんど使用していません(たぶんポリプロピレン製)。写真はMELT実験での回収時(1997年)ですが、2005年の海底調査でも同じ装置を使用していました。 |

|

WHOI-OBEと同様にチョッパーを備えています(写真左、フレーム下方の白い円筒部分)。米国はチョッパーからでるノイズのためにOBEとOBMに分けていると聞きましたが、豪製は大丈夫なのかな?チョッパー内部の仕組みはどうやらだいぶ異なるようです。 腕はやわらかめのプラスチックパイプでできており、OBEM回収直後にのこぎりで切り離してしまいました(写真左)。 大胆ですが、確かに邪魔なんです。 ちなみにこの写真は回収後のOBEMを真水であらっているところです。こうしないとネジなどがすぐに錆びます。 |

カナダのOBE

カナダのOBE

| Toronto大学のDr. Edwardsらはコントロール電磁ソースを用いたメタンハイドレート調査のために、このOBEを作成しました。3つのガラス球は浮きで、中央のグレーのパイプの中に電子機器を収めた金属性の耐圧容器が取り付けられています。磁力計は搭載していません。丸いグレーの足の中に重りが入っています。 (右:カナダのPacific Geophysical Centerでの浮力試験。1997年) |

|

| カナダの調査船”Tully”の甲板上で 腕をつけたところです(右:バンクーバー島沖にて、1997年)。このOBEはタイマー切り離し方式を採用しているので、設定した時間になると重りを切り離して浮上開始します。音響トランスポンダーは装備していません(このときは海底でのOBEの位置決め用に、音響トランスポンダーを外付けしました)。 |

|

ドイツのOBEM

ドイツのOBEM

ドイツでは2007年頃、Dr. Marion Jegen-Kulcsar(IFM-GEOMAR)らが下図のようなOBEMを独自に開発しています。OBEM

10台程度を用いた南米コスタリカでの海底観測のデータは、当該地域の沈み込み帯の構造解析に利用されており、興味深い結果が報告されています5。

ドイツ製OBEMの概念図(下記Webサイトより)

”Collaborative Research Center (SFB) 574 Volatiles and Fluids in Subduction

Zones: Climate Feedback and Trigger Mechanisms for NaturalDisasters”

(Menuから、Science > Project > JGR N01をクリック)

その他

その他

私が知りうる限りでは、中国は海底地震計をベースとしたOBEMを開発中です。ロシアもその意欲はあると聞いています。

参考資料

参考資料

- Filloux, J. H., Instrumentation and experimental methods for oceanic studies, in Geomagnetism, Vol.1, edited Jacobs, J. A., Academic Press, London, 1987.

- Constable, S., A. Orange, G. M. Hoversten, H.F. Morrison,Marine magnetotellurics for petroleum exploration Part 1: A seafloor equipment system: Geophysics, 63, 816-825, 1998.

- Flosadottir, A.H. and S. Constable, Marine controlled source electromagnetic sounding 1. Modeling and experimental design, J. Geophys. Res., 101, 5507-5517, 1996.

- 後藤忠徳・笠谷貴史・三ヶ田均・木下正高・末廣潔・木村俊則・芦田讓・渡辺俊樹・山根一修, 電磁気学的な流体の分布と移動の解明 -南海トラフを例として-, 物理探査, 56, 439-451, 2003.

- Worzewski, T., M. Jegen, H. Kopp, H. Brasse and W. T. Castillo, Magnetotelluric image of the fluid cycle in the Costa Rican subduction zone, Nature Geoscience, 4, 108-111, doi:10.1038/ngeo1041, 2011.