ポプラ社新書 特集サイト:参考資料(3)

ポプラ社新書 特集サイト:参考資料(3)

※●=本文中で紹介した内容、○=その解説ページ。

※以下の""は資料からの引用部分を示す。またホームページのリンクは変更される可能性あり。

各ページのタイトルで検索すると当該資料を見つけることができる場合がある。

【第4章:地震予知はどこまでできるのか】

地震予知は誰にでもできる?

地震予知は誰にでもできる?

- この50年間に日本列島近辺で発生した地震の数:マグニチュード8クラスが3回程、7クラスが50回程度

6クラスが約500回、5クラスが3000〜4000回、4クラスが1万回以上…- 1.2 マグニチュード(1949〜1998年の50年間の平均)

http://www.hinet.bosai.go.jp/about_earthquake/sec1.2.html

※なお関東・東海地域でのM4以上の地震は月5個程度、M4未満だと月900個程度とのこと。

- 1.2 マグニチュード(1949〜1998年の50年間の平均)

- 震度1以上の体に感じる地震は、日本全国で毎日5個程度は発生

- 平成 27 年(2015 年)の日本の地震活動

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/gaikyo/monthly/201512/2015nen_nihon_jishin.pdf

"震度1以上を観測した地震は 1,842回(2014 年は 2,052 回)" - 平成 28 年(2016 年)の日本の地震活動

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/gaikyo/monthly/201612/2016nen_nihon_jishin.pdf

"震度1以上を観測した地震は 6,587回"(熊本地震の影響)

- 平成 27 年(2015 年)の日本の地震活動

- 関東地方だけに限定しても、マグニチュード4以上の地震は年間約30回発生

- 震度データベース検索

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php

(震央地名を関東地域の都県に)

- 震度データベース検索

- 1996年から2017年までの約20年間の被害地震(日本列島近辺)=151回

- 日本付近で発生した主な被害地震(平成8年以降)

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/higai/higai1996-new.html

- 日本付近で発生した主な被害地震(平成8年以降)

「緊急地震速報」は直前の地震予知?

「緊急地震速報」は直前の地震予知?- 2007年に本格運用が始まった緊急地震速報

- 緊急地震速報について

http://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/

※緊急地震速報の評価・検証も行っている(発表履歴を参照)。

- 緊急地震速報について

- P波、S波、表面波

- 地震とその観測(気象庁札幌管区気象台)

http://www.jma-net.go.jp/sapporo/bousaikyouiku/mamechishiki/

jikazanknowledge/jikazanknowledge2_2.html - 震源の位置と断層運動の推定

http://www.hinet.bosai.go.jp/about_earthquake/sec3.1.html - What Are Seismic Waves?

http://www.geo.mtu.edu/UPSeis/waves.html

- 地震とその観測(気象庁札幌管区気象台)

- 緊急地震速報:日本以外では台湾、アメリカ、イタリア、メキシコ、トルコなどにあり

- 世界の Earthquake Early Warning の調査 (験震時報, 2012)

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/kenshin/vol76p063.pdf

- 世界の Earthquake Early Warning の調査 (験震時報, 2012)

地震予知はなぜ難しいのか

地震予知はなぜ難しいのか 天気予報のように「地震予報」もできるようになる?

天気予報のように「地震予報」もできるようになる? まかりとおる「ウソの地震予知」

まかりとおる「ウソの地震予知」- 地盤の微妙な変化から地震発生予測ができると主張する、ある有名大学の名誉教授

- 科学からは程遠い「地震予知」(地震科学探査機構)

http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2016-05-09 - 続:科学からは程遠い「地震予知」(地震科学探査機構)

http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2016-05-23-1 - 怪しい地震予知はなぜ野放しなのか?

http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2017-12-27

- 科学からは程遠い「地震予知」(地震科学探査機構)

- 「地震は科学的に予測できるようになった」と主張する人々は大勢いる。

- 電磁気で地震予知 〜宏観異常では地震予知はできない(14)

http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2009-09-08 - 電磁気で地震予知 〜大気イオンで地震予知?(13)

http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2009-08-23 - 「酷い地震予知」に騙されるな

http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2013-03-11 - 電磁気で地震予知 〜未科学的地震予知 (11)

http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2009-05-07

- 電磁気で地震予知 〜宏観異常では地震予知はできない(14)

検証がない「予知」は科学ではない

検証がない「予知」は科学ではない- 電波の変化に基づく地震予測を長年続けているアマチュア研究者の場合

- 「酷い地震予知」に騙されるな

http://goto33.blog.so-net.ne.jp/2013-03-11

- 「酷い地震予知」に騙されるな

ほんの小さなきっかけが地震を起こす

ほんの小さなきっかけが地震を起こす- 熊本地震が起きた布田川・日奈久断層帯の地震発生確率は、全国の活断層の中で高い方だった。

- 熊本県(地震調査研究推進本部)

http://www.jishin.go.jp/main/yosokuchizu/kyushu-okinawa/p43_kumamoto.htm

"日奈久断層帯(日奈久区間) M7.5程度 ほぼ0%−6%(2015年から30年間の発生確率)" - 1−1.主要活断層帯の長期評価の概要(算定基準日 平成27年(2015年)1月1日)

http://www.jishin.go.jp/main/choukihyoka/katsu.htm

※警固断層帯、砺波平野断層帯・呉羽山断層帯と並んで、日奈久断層帯(日奈久区間)が11位 - 過去に発生した地震の地震発生直前における確率

http://www.jishin.go.jp/evaluation/long_term_evaluation/chokuzen/

※兵庫県南部地震発生直前の30年確率は0.01%−8% - 長期的な地震発生確率についての解説

http://www.jishin.go.jp/main/choukihyoka/01b/kaisetsu010607.pd

- 熊本県(地震調査研究推進本部)

- 最近の研究:地震の始まりとマグニチュードにはあまり関係がない?

- Meier, M. A., Heaton, T., & Clinton, J. (2016). Evidence for universal earthquake rupture initiation behavior. Geophysical Research Letters, 43(15), 7991

- 「雨が降ると地震が起こる」という可能性

- 地球に影響を及ぼしている他の天体の引力も、地震のきっかけの1つになる?

- 月や太陽の引力が作り出す地球潮汐と地震の発生との関連を調べ、将来的な地震予知を目指す

https://www.nature.com/ndigest/journal/v2/n4/pdf/ndigest.2005.050428.pdf - Tanaka, S. (2012). Tidal triggering of earthquakes prior to the 2011 Tohoku‐Oki earthquake (Mw 9.1). Geophysical Research Letters, 39(7), doi:10.1029/2012GL051179.

- Ide, S., Yabe, S., & Tanaka, Y. (2016). Earthquake potential revealed by tidal influence on earthquake size?frequency statistics. Nature Geoscience, 9(11), 834.

- 月や太陽の引力が作り出す地球潮汐と地震の発生との関連を調べ、将来的な地震予知を目指す

「過去に起きた地震」から学べること

「過去に起きた地震」から学べること- 過去の地震から被害予測:高知県の場合

- 津波痕跡図

http://bousaimap.pref.kochi.lg.jp/kochi/top/agreement.asp?dtp=5

※高知県だけでなく、各県でも実施中。下記は東日本大震災についての情報。 - 津波被害・津波石碑情報アーカイブ

http://www.thr.mlit.go.jp/road/sekihijouhou/index.html

- 津波痕跡図

- 地震発生仮説「タイムプレディクタブルモデル」

- 過去の南海地震から将来の南海地震発生時期を予測する −タイムプレディクタブルモデルについて−

http://sc1.cc.kochi-u.ac.jp/~mako-ok/nankaia/time/time.html - 地震と活断層(10):スリッププレディクタブルモデルはありえない

http://www.arito.jp/LecEQ10.shtml

- 過去の南海地震から将来の南海地震発生時期を予測する −タイムプレディクタブルモデルについて−

日本は「地震情報後進国」

日本は「地震情報後進国」- アメリカ地質調査所(USGS)の取り組み

- USGS Earthquake Hazards Program

https://earthquake.usgs.gov/

例:2018/02/08 埼玉県北部での地震(気象庁M4.2)。大宮の西北西約30kmの地点で発生。 - ShakeMap

https://earthquake.usgs.gov/data/shakemap/ - Did You Feel It?

https://earthquake.usgs.gov/data/dyfi/

- USGS Earthquake Hazards Program

- 東京都:2015年に『東京防災』という小冊子を配布

- 防災ブック「東京防災」

http://www.bousai.metro.tokyo.jp/1002147/

- 防災ブック「東京防災」

- 気象庁の震源地図は2017年現在は白地図

- 震度データベース検索(気象庁)

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/

例:2018/02/08 埼玉県北部での地震(気象庁M4.2)。白地図のため、発生地点が分かりにくい。

- 震度データベース検索(気象庁)

地震は世の中の動乱期に頻発する?

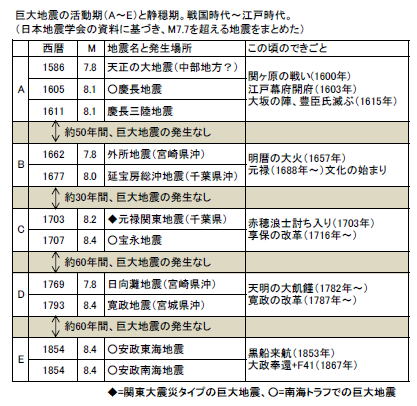

地震は世の中の動乱期に頻発する?- 巨大地震の活動期と静穏期(図32)

- 日本付近のおもな被害地震年代表(日本地震学会)

http://www.zisin.jp/publications/document05.html - 震度データベース(気象庁)

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php - 明治以降1995年までに、我が国で100人以上の死者・行方不明者を出した地震・津波(気象庁)

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/higai/higai-1995.html - 世界の被害地震の表(古代から2013年まで)

http://iisee.kenken.go.jp/utsu/

- 日本付近のおもな被害地震年代表(日本地震学会)

- 1596年慶長伏見地震、1605年慶長地震、1611年慶長三陸地震

- 近畿地方の陸域の浅い地震(活断層の地震に備える -陸域の浅い自身- 近畿地方版

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/katsudansou/katsudansou_kinki.pdf - 伏見城、耐震設計を指示 生かせ、秀吉の教訓(毎日新聞 2010/06/17 朝刊)

"ふしミのふしんなまつ(ナマズ)大事にて候" - 豊臣秀吉も手紙で予言「ナマズ大事…」 城主が進化させた耐震の知恵

http://www.sankei.com/west/news/130916/wst1309160057-n1.html - 改訂日本およびその周辺の津波の表(慶長地震)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/zisin1948/36/1/36_1_83/_pdf/-char/ja

※津波地震だったらしい。 - 慶長地震:津波で多数の死者、現在想定と別タイプ より浅い震源域−東大など分析

(毎日新聞 2010/10/25 朝刊) - 東北沖「最大級」か17世紀の慶長三陸地震 国の評価上回り、改称提案

http://www.kanaloco.jp/article/264809

- 近畿地方の陸域の浅い地震(活断層の地震に備える -陸域の浅い自身- 近畿地方版

- 2016年熊本地震:熊本城の石垣は全体の約3分の2が被害をまぬがれた。

- 名城はなぜ崩れたのか 謎のメカニズムに迫る

http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3861/1.html

- 名城はなぜ崩れたのか 謎のメカニズムに迫る

- 1662年寛文地震(近畿地方北部)と仮名草子「かなめいし」

- 過去の災害に学ぶ(第6回)寛文2年(1662)近江・若狭地震

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/pdf/kouhou032_14-15.pdf - 寛文 2 年 (1662) 近江・若狭地震における京都での被害と震災対応

http://r-dmuch.jp/en/results/disaster/dl_files/5go/5_4.pdf - 災害教訓の継承に関する専門調査会報告書:1662 寛文近江・若狭地震

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/

rep/1662_kanbun_omiwakasa_jishin/index.html

※第5章 京都での被害と震災対応

- 過去の災害に学ぶ(第6回)寛文2年(1662)近江・若狭地震

- ほぼ73年おきに起きている小田原地震

- 1854年安政の東海・南海地震、1855年安政江戸地震

- 災害教訓の継承に関する専門調査会報告書:1854 安政東海地震・安政南海地震

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/

rep/1854_ansei_toukai_nankai_jishin/index.html - 災害教訓の継承に関する専門調査会報告書:1855 安政江戸地震

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/

rep/1855_ansei_edo_jishin/index.html

- 災害教訓の継承に関する専門調査会報告書:1854 安政東海地震・安政南海地震

- 地震と政情不安

- 過去を学び将来に備える:江戸文化の華の元禄時代の始まりと終わりに起きた地震

https://news.yahoo.co.jp/byline/fukuwanobuo/20160808-00060839/

- 過去を学び将来に備える:江戸文化の華の元禄時代の始まりと終わりに起きた地震

【第5章:地震の国・日本に住む私たちに、今できること】

(※1)(※2),,,など=巻末付録「地震火山災害の情報サイト」でも紹介

防災の知識を「自分事」にする

防災の知識を「自分事」にする

- 防災意識に関する実験:防災の講義を受けも受けなくても、防災意識には大きな差がでない。

- 地震の揺れ予測地図、防災行動につながらず

http://www.asahi.com/articles/ASHDH5HX4HDHULZU010.html

- 地震の揺れ予測地図、防災行動につながらず

「最寄りの活断層」を知っていますか?

「最寄りの活断層」を知っていますか?- キャンパスの中を「花折断層」という活断層が走っている。

- 活断層がどこを走っているかは意外と簡単に調べられる。

- 産業技術総合研究所「活断層データベース」 (※1)

https://gbank.gsj.jp/activefault/

※京都盆地周辺の活断層(図33)

※京都盆地周辺の活断層(図33)

なお本データベースや下記では、活断層ごとの地震発生確率を調べることもできる。 - 近畿地方の地震活動の特徴

https://www.jishin.go.jp/regional_seismicity/rs_kinki/

このうち、京都盆地周辺の断層(花折起震断層、琵琶湖西岸起震断層、奈良盆地東縁起震断層

、生駒起震断層、六甲起震断層、京都西山起震断層のうち、12セグメント)のいずれかで30年以内に地震が起きる確率を計算すると、約5%となる。 - これとは別に、京都の中心地で震度6弱以上となる確率(30年以内)は12.6%(南海トラフの影響大)

http://www.j-shis.bosai.go.jp/labs/karte/

- 産業技術総合研究所「活断層データベース」 (※1)

- 高尾山山頂付近の岩は、いまから約6500万年前〜1億年前に海溝で複雑に変形した地層(付加体)

- 産業技術総合研究所「日本シームレス地質図」(※2)

https://gbank.gsj.jp/seamless/

- 産業技術総合研究所「日本シームレス地質図」(※2)

- 都市の近くの活断層、活断層や海溝でこれまでに起きた地震の様子

- 国土地理院「都市圏活断層図」(※3)

http://www.gsi.go.jp/bousaichiri/active_fault.html - 地震調査研究推進本部「日本の地震活動」(※4)

http://www.jishin.go.jp/resource/seismicity_japan/

※なお最近の地震活動は下記ページを参照 - 気象庁「地震情報」

http://www.jma.go.jp/jp/quake/ - 防災科学技術研究所 「Hi-net 高感度地震観測網」

http://www.hinet.bosai.go.jp/ - 気象庁「震度データベース検索」

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/ - 地震調査研究推進本部「毎月の地震活動」

http://www.jishin.go.jp/evaluation/seismicity_monthly/ - 気象庁「地震・火山月報」

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/gaikyo/

- 国土地理院「都市圏活断層図」(※3)

硬い土地と軟らかい土地

硬い土地と軟らかい土地- 1995年阪神・淡路大震災:震災の帯

- 阪神・淡路大震災の概要

(阪神・淡路大震災の概要及び復興、平成23年1月、神戸市)

(神戸市:阪神・淡路大震災の記録 > 神戸市の復興 > 被災状況及び復興への取り組み状況)

http://www.city.kobe.lg.jp/safety/hanshinawaji/revival/promote/img/01.pdf - 震災の帯と地下構造

http://www.eps.s.u-tokyo.ac.jp/res-edu/solid/furumura.html

- 阪神・淡路大震災の概要

- 2016年熊本地震:ごく狭い場所に家屋倒壊の被害が集中

- 川沿いの軟弱地盤の上に家屋倒壊、隣接地域でも被害差

http://www.sankei.com/west/news/160424/wst1604240058-n1.html - 益城、地盤変化で木造被害集中 事前把握難しく

https://mainichi.jp/articles/20161121/k00/00e/040/167000c - 「地盤が硬ければ安心」ではない? 熊本地震にみる地盤と建物倒壊の関係

https://thepage.jp/detail/20170831-00000002-wordleafv?page=2

- 川沿いの軟弱地盤の上に家屋倒壊、隣接地域でも被害差

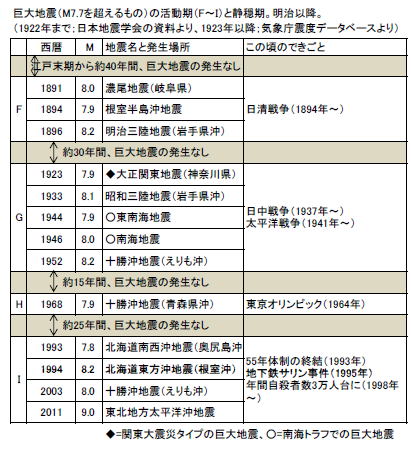

- 地盤の強さを調べるには?(図34)

- 防災科学技術研究所「地震ハザードカルテ」(※5)

http://www.j-shis.bosai.go.jp/labs/karte/

「表層地盤」の欄の「地盤増幅率」が大きいほど(2.0以上)、地震の時に特に揺れやすい。

- 防災科学技術研究所「地震ハザードカルテ」(※5)

- 軟弱な地盤には約3800万人が住んでいる(日本の人口の約3割に相当)。

- 軟弱地盤に3800万人居住 巨大地震で甚大被害の恐れ

http://www.asahi.com/special/bousai/TKY201210060266.html

- 軟弱地盤に3800万人居住 巨大地震で甚大被害の恐れ

「地盤が硬ければ安全」ではない

「地盤が硬ければ安全」ではない- 阪神・淡路大震災:埋立地部分では高速道路の被害はほとんどナシ。

- 地盤が軟弱な低地は災害危険度が高い?

https://news.yahoo.co.jp/byline/fukuwanobuo/20160613-00058753/ - 一般常識「軟弱地盤ほど地震被害は大きくなる」は本当か

https://www.jcca.or.jp/kaishi/268/268_ronsetu.pdf

- 地盤が軟弱な低地は災害危険度が高い?

- 地盤に関する情報は今後さらに拡充されていく予定

- NHKスペシャル「大地震 あなたの家はどうなる? 見えてきた“地盤リスク”」(2017/4/12)

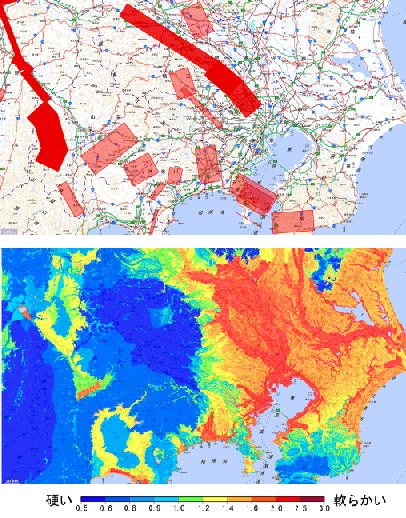

- 全国の地盤の硬さを確認

- 防災科学技術研究所「J-SHIS 地震ハザードステーション」(※6)

http://www.j-shis.bosai.go.jp/map/

- 防災科学技術研究所「J-SHIS 地震ハザードステーション」(※6)

活断層からわかる予想震度マップ

活断層からわかる予想震度マップ- 阪神・淡路大震災:負傷者の多くは倒れてきた家具や飛び散ったガラスでケガをした。

- 阪神・淡路大震災教訓情報資料集【02】人的被害

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/hanshin_awaji/data/detail/1-1-2.html

"負傷原因に関する詳細なデータは多くないが、数少ないデータによると、

その多くは家具等の転倒、家屋の倒壊、落下物などによるものとされている。" - 阪神大震災による建造物の損壊と負傷に関する実態調査調査結果の概要

http://www.kananet.com/kobequake/1gaiyo.htm - 《死のリスク:その1 倒壊・家具転倒》

茅ヶ崎市公式ホームページ

- 阪神・淡路大震災教訓情報資料集【02】人的被害

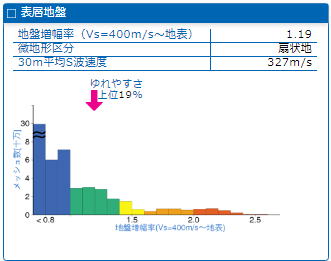

- 「J-SHIS Map」で見た関東近県の地盤と活断層(図35)

http://www.j-shis.bosai.go.jp/

上:活断層の分布図、下:地盤の硬さ

- 「J-SHIS Map」で見た予想震度(図36)

http://www.j-shis.bosai.go.jp/

建物の耐震性を調べておく

建物の耐震性を調べておく- 阪神・淡路大震災:犠牲者の約8割は建物の倒壊による。

- (図2-4-3)阪神・淡路大震災における犠牲者(神戸市内)の死因

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h14/bousai2002/html/zu/zu120403.htm

- (図2-4-3)阪神・淡路大震災における犠牲者(神戸市内)の死因

- 2016年熊本地震での建物被害

熊本県益城町の中心部(震度7の揺れ×2回):約70%の建物に被害、約13%の建物が倒壊。

熊本市(震度6弱〜6強):約3分の1にあたる10万棟以上に被害

宇土市(震度5強〜6強):約3分の1の住宅に被害

八代市(震度5弱〜6弱):全住宅の5%以下に被害- 熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書(P.37)

http://www.nilim.go.jp/lab/hbg/0930/text.pdf

※新旧耐震基準での倒壊率比較あり。 - 国土技術政策総合研究所資料

平成 28 年熊本地震建築物被害調査報告(速報)(P.26)

http://www.nilim.go.jp/lab/hbg/0929/pdf/isshiki.pdf - 熊本地震住宅被害10万棟超

http://mainichi.jp/articles/20160525/ddp/001/040/003000c - WEB熊本市統計書(平成26年度版)によれば、熊本市の住宅数は約30万棟。

- 八代市統計年鑑(P.118-119)によれば、八代市の住宅数は約6万棟。

- 熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書(P.37)

- 1981年は耐震基準のターニングポイント

- 1978年宮城県沖地震(秋田地方気象台)

http://www.jma-net.go.jp/akita/jishin/miya.htm - 耐震改修促進法の改正の概要

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/files/2013/12/01_gaiyo.pdf - 1981年が大きな節目(戸田建設)

http://taishin.toda.co.jp/building/years.html - 木造戸建て住宅の転換期は「1981年」「2000年」

https://allabout.co.jp/gm/gc/395385/ - 1981年に建築された建物は新耐震基準なの?

https://allabout.co.jp/gm/gc/25775/

※ただし「1981年築」だからと言って、安心はできない。 - 旧耐震オフィスビルは今後どうなっていくのか?

http://www.arrowers.co.jp/column/property-search/old-earthquake-office-building

※古い建物は耐震基準を満たしていないケースも多い。

- 1978年宮城県沖地震(秋田地方気象台)

- 熊本地震:2000年以降の建物だけに注目すると、倒壊した建物はわずか2%

- 熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書(P.37)

http://www.nilim.go.jp/lab/hbg/0930/text.pdf

※新旧耐震基準での倒壊率比較あり。

- 熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書(P.37)

- 建物の構造(4種類):木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄筋鉄骨コンクリート造

- 木造、鉄骨、RCの構造の違い

https://www.kurachic.jp/column/994/ - SRCとRCの違いって?

http://www.homemate.co.jp/useful/rent152/ - 建物構造4種類の違いを解説【SRC造・RC造・鉄骨造・木造】

http://blog.ieagent.jp/tatemonokouzou-54193

- 木造、鉄骨、RCの構造の違い

- 熊本地震(益城町):木造建物の約15%が倒壊、鉄骨造や鉄筋コンクリート造建物は約4%

- 熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書(P.37)

http://www.nilim.go.jp/lab/hbg/0930/text.pdf

- 熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書(P.37)

- 直下率とは?

- 〈 木造住宅の耐震 〉 熊本地震の2度の震度7に新耐震基準は耐えたか

http://www.bosaijoho.jp/topnews/item_7507.html - 現行耐震基準の盲点、配慮不足や施工ミスが倒壊招く

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO03412420Z00C16A6000000/ - 平成 28 年熊本地震 調査報告(木造住宅)

(ホームズ君、株式会社インテグラル)

- 〈 木造住宅の耐震 〉 熊本地震の2度の震度7に新耐震基準は耐えたか

- 低いコストで住宅の耐震性を高める技術や、耐震シェルター

- 壁の補強(木造住宅耐震補強工法の紹介)

http://www.okbc.or.jp/proof/osaka_taishin/kabe.html - 家全体の重さを支えて倒壊を防ぐ新工法 変形しながら揺れを吸収する「壁柱」

http://www.panesys.co.jp/product/taishin.html - 耐震補強工法「壁柱」

http://www.mokuzai.or.jp/kabebashira/index.html - 壁柱補強の木造住宅、震度7耐える 京大防災研で実験

http://www.kyoto-np.co.jp/environment/article/20170809000154 - 室内の備え:低コストで設置できる「耐震シェルター」

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/08/DATA/20p7o408.pdf - 木質耐震シェルター

http://www.okbc.or.jp/proof/osaka_taishin/sonota.html - 地震発生時 トイレや風呂は安全…との噂に防災専門家が回答

http://www.news-postseven.com/archives/20120314_93469.html

- 壁の補強(木造住宅耐震補強工法の紹介)

ハザードマップは「安心マップ」ではない

ハザードマップは「安心マップ」ではない- 揺れに伴う副次的な災害:地盤の液状化

- 特集 液状化現象のメカニズム

http://www.obayashi.co.jp/service_and_technology/pickup009 - 東日本大震災が東京湾に与えた影響

http://www.ued.or.jp/report/pdf/no9/05.pdf - 緊急レポート 首都直下型地震で東京湾は大炎上する!

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/32628

- 特集 液状化現象のメカニズム

- ハザードマップの問題点

- NHK時論公論 「洪水ハザードマップの見直しと活用を」

http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/228627.html - 消防防災科学センター:洪水ハザードマップの効果と今後の課題

http://www.isad.or.jp/cgi-bin/hp/index.cgi?ac1=IB17&ac2=69summer&ac3=1842&Page=hpd_view - 救助を待つ人たちの声を届けたい「助けてください…」【鬼怒川災害】

https://virates.com/society/42146319 - ハザードマップをめぐる誤解

www.naturalright.org/place/鬼怒川2015/ハザードマップをめぐる誤解/ - 平成27年関東・東北水害 鬼怒川氾濫による常総市周辺の浸水深分布調査 (第二報)

http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/news/6105/

※溢水(いっすい)、破堤地点の近辺で浸水深が大きい傾向が見られる

- NHK時論公論 「洪水ハザードマップの見直しと活用を」

行政の情報不足をどう補うか

行政の情報不足をどう補うか- ハザードマップ:役所も住民もハザードマップをゴールにしてしまう傾向がある

- 常総市洪水ハザードマップ

http://www.city.joso.lg.jp/jumin/anzen/bosai/1419917075752.html - 平成27年常総市鬼怒川水害対応に関する検証報告書

―わがこととして災害に備えるために―

http://www.city.joso.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/6/kensyou_houkokusyo.pdf

"その決定にあたって,当時庁議室内にはメンバー全員が同時に見渡せるような大判の地図はなく,事前に作成されていた常総市洪水ハザードマップもほとんど活用されなかった(P.36)" - 鬼怒川決壊 常総市の住民はどのように避難したのか?

https://www.nhk.or.jp/bunken/research/domestic/20160801_6.html

- 常総市洪水ハザードマップ

- 新潟県・熊本県や名古屋市での取り組み

- 「自助」「共助」の促進・啓発:水害ハザードマップの活用法

https://www.projectdesign.jp/200003/feature2017/003817.php - ハザードマップの活用・認知度向上に向けた取組(水害ハザードマップ検討委員会)

http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/suigaihazardmap/dai02kai/pdf/s03.pdf

- 「自助」「共助」の促進・啓発:水害ハザードマップの活用法

- 熊本地震:河川を埋め立てた場所で液状化の被害が相次いだ

- 液状化内陸部でも 「以前は川」可能性:熊本地震

http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/feature/TO001139/20160520-OYS1T50050.html - 熊本地震液状化調査報告(第1報)(関東学院大学、防災科技研)

http://committees.jsce.or.jp/eec205/system/files/liq_survey_2016kumamoto.pdf

- 液状化内陸部でも 「以前は川」可能性:熊本地震

- 京都の古い地図(京都市明細図、約90年前の詳細な地図)

- 近代京都オーバーレイマップ(立命館大学)

https://www.arc.ritsumei.ac.jp/archive01/theater/html/ModernKyoto/

- 近代京都オーバーレイマップ(立命館大学)

地域によって異なる地震の被害

地域によって異なる地震の被害- 明治以降、大きなものだけでも10回以上の津波が日本を襲っている。

- 津波被害の概要 - 国土技術政策総合研究所

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0582pdf/ks058205.pdf - 過去の顕著な津波の特徴(津波防災マニュアル:石垣島地方気象台)

http://www.jma-net.go.jp/ishigaki/know/tmanual/home.html - 過去の地震津波災害(気象庁)

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/higai/higai-1995.html

- 津波被害の概要 - 国土技術政策総合研究所

- 東日本大震災:約9割の方々が津波で亡くなった。

- 図1-1-4 東日本大震災における死因(岩手県・宮城県・福島県)

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h23/bousai2011/html/zu/zu004.htm - 災害の概要

(東日本大震災記録集:総務省消防庁HPより)

- 図1-1-4 東日本大震災における死因(岩手県・宮城県・福島県)

- 「1メートルくらいの小さな津波だったら安全、避難しない」という人が2011以降増えてしまった。

- 津波1メートルで「避難」の割合減少 西日本の住民

https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1503J_V10C11A8CR8000/ - .津波被害の概要 - 国土技術政策総合研究所

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0582pdf/ks058205.pdf

"1983年(昭和58年)の日本海中部地震では、青森県十三湖河口から逃げる人が70cmの津波に追いつかれ、9人のうち3人が帰らぬ人となりました"

- 津波1メートルで「避難」の割合減少 西日本の住民

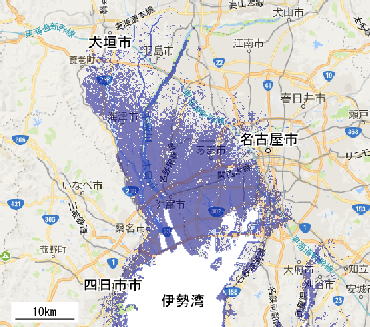

- 名古屋周辺の津波到達範囲の予想(図37)

- Flood Map

http://flood.firetree.net/

- Flood Map

- 救命胴衣や、クーラーボックス・畳など水に浮くもので津波から生還した例

- 津波から生還、調布に 濁流、死も意識 福島から避難女性 (2011年3月22日、読売新聞)

"水上バイクが趣味の川口さんは、目に入る場所にいつもライフジャケットを置いていた。「泳ぎが得意ではない私が助かったのはライフジャケットを着ていたから」" - 津波の記憶 日本海中部地震から30年(2013年5月23日、陸奥新報)

http://www.mutusinpou.co.jp/index.php?cat=66

"高さ数メートルの津波は瞬く間に釣り人らを襲い、のみ込んでいった。(中略)その中に、クーラーボックスに必死にしがみ付いている男性の姿を発見した。「(男性が)のみ込まれた津波の勢いで十三湖まで運ばれ、波が戻る時にできていた渦に引っ掛かるような形でぐるぐると回っていた。急いでロープを持ってきて、7、8人がかりで無我夢中で助けた」と振り返る" - 「プロメテウスの罠 9」 朝日新聞特別報道部、学研プラス、 2015年出版

"しばらく水中を漂ったが、浮いていた発泡スチロールを見つけてしがみつき、助かった" - 大震災「奇跡の生還」本誌記者が現場で見た聞いた

https://dot.asahi.com/wa/2012092600489.html

"一瞬にして波間に消えた20人以上の職員たちの中には、奇跡的に生還を果たした人もいた。(中略)瓦礫をかき分けて木材にしがみつき、畳を見つけて乗り移ったら楽になりました。"

- 津波から生還、調布に 濁流、死も意識 福島から避難女性 (2011年3月22日、読売新聞)

- 津波:救命胴衣はあくまで非常手段

- 津波対策、救命胴衣・浮き具に注目 南海トラフで販売増

http://www.asahi.com/special/news/articles/TKY201307270186.html - なぜこれほどの尊い命が失われてしまったか 検死医が目の当たりにした“津波遺体”のメッセージ http://diamond.jp/articles/-/13663

- 本当に溺死なのか―。死因に納得できず苦しむ遺族

戦場の被災地で法医学者が痛感した“検死”の限界

http://diamond.jp/articles/-/17024

- 津波対策、救命胴衣・浮き具に注目 南海トラフで販売増

- 「がけ崩れ」「地すべり」「土石流」といった土砂災害

- 2016年熊本地震:南阿蘇村で大規模な土砂災害が発生

- 熊本地震:南阿蘇の崩れた土砂量、東京ドームの4割

https://mainichi.jp/articles/20160501/k00/00m/040/060000c

- 熊本地震:南阿蘇の崩れた土砂量、東京ドームの4割

- 2008年の岩手・宮城内陸地震:東京ドーム56杯分に相当する土砂が崩壊

- 岩手・宮城内陸地震による斜面崩壊の地形・地質的特徴(2008年度日本地理学会)https://www.jstage.jst.go.jp/article/ajg/2008f/0/2008f_0_130/_article/-char/ja/

- 岩手・宮城内陸地震と土砂災害

http://www.stc.or.jp/14sabo/sabo/pdf/SABOVol.97.pdf

- 東日本大震災でも100件近くのがけ崩れや29件の地すべりが発生、19名が死亡。

- 東北地方太平洋沖地震による土砂災害について

http://www.sabo.or.jp/saigai/110311touhoku-earthquake.htm

- 東北地方太平洋沖地震による土砂災害について

複合災害にどう備えるか

複合災害にどう備えるか- 1923年(大正12年)9月1日に起きた関東大震災

- 1923(大正12)年関東大震災 − 揺れと津波による被害 −

(災害教訓の継承に関する専門調査会HPより) - 報告書(1923 関東大震災)

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/rep/1923_kanto_daishinsai/index.html - 過去の大災害との比較

(東日本大震災記録集:総務省消防庁HPより)

- 1923(大正12)年関東大震災 − 揺れと津波による被害 −

- 阪神・淡路大震災でも、地震直後に150箇所ほどで一斉に火災が発生

- 阪神・淡路大震災の被害確定について(平成18年5月19日消防庁確定)

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42/pa20_000000015.html - 阪神・淡路大震災教訓情報資料集【04】火災の発生と延焼拡大

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/hanshin_awaji/data/detail/1-1-4.html - 17. 地震による被害を著しく拡大し壊滅的にする市街地延焼火災

−1923年関東大震災,1995年兵庫県南部地震など

http://dil.bosai.go.jp/workshop/02kouza_jirei/s17fire/jishinkasai.htm

- 阪神・淡路大震災の被害確定について(平成18年5月19日消防庁確定)

- 東日本大震災でも多数の火災が発生(津波火災、東京湾岸のコンビナート火災など)

- 物的被害の状況

(東日本大震災記録集:総務省消防庁HPより) - 都心部でも被害 火災や事故の情報

http://www.asahi.com/special/10005/TKY201103110321.html - 東日本大震災の火災、津波原因が4割超 学会調査

https://www.nikkei.com/article/DGXNZO71233430V10C14A5CR0000/ - 東日本大震災に伴う火災の調査から得られる教訓

http://www.isad.or.jp/cgi-bin/hp/index.cgi?ac1=IB17&ac2=108spring&ac3=6576&Page=hpd_view - 「津波火災」の怖さ(防災・減災を学ぶ:震災からわが身を守る)

https://www9.nhk.or.jp/archives/311shogen/fa/se1/fourth.html - 津波火災 知られざる脅威

http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3240/index.html - 南海トラフ津波火災270件、名大予測 22都府県で発生

https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19HEZ_Z10C15A1CR8000/ - 千葉製油所の火災・爆発事故について(コスモ石油)

https://ceh.cosmo-oil.co.jp/csr/highlights/11/01.html - 千葉製油所火災爆発事故の概要・事故原因及び再発防止策等について

https://ceh.cosmo-oil.co.jp/press/p_110802/index.html

- 物的被害の状況

- 延焼危険度(火災が燃え広がる危険性)

- 「地震時等に著しく危険な密集市街地」

http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000102.html - 「地震時等に著しく危険な密集市街地」について

http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/denkikasaitaisaku/missyuu/index.html - 知っておきたい「密集市街地」という「地震時等に著しく危険な場所」

http://www.shokishouka-1m.com/2016/06/danger-missyushigaichi/ - 静岡県内の延焼危険度

https://www.gis.pref.shizuoka.jp/?p=0&bt=0&mp=1109-1& - 東京都の地震時における地域別延焼危険度測定(第9回)

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-bousaika/enshoukiken/no09/index.html - 瑞穂消防署/瑞穂区消防団連合会「火災防ぎょ」

http://www.athome-web.com/tiikizyouhou/img-tiiki/zyouhou/syoubou/kasaibougyo.pdf

- 「地震時等に著しく危険な密集市街地」

- スロッシング、長周期地震動

- 石油タンクのスロッシングによる被害と地震動

http://www.isad.or.jp/cgi-bin/hp/index.cgi?ac1=IB17&ac2=109summer&ac3=6672&Page=hpd_view - 2003 年十勝沖地震にみる石油タンク被害の特徴と対策

https://www.jstage.jst.go.jp/article/segj/59/4/59_4_353/_pdf - 地震動のスロッシングによる屋外タンクの火災(1983年日本海中部地震)

http://www.shippai.org/fkd/cf/CC0200074.html - 長周期地震動とは?

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/choshuki/choshuki_eq1.html - 長周期地震動の特徴

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/choshuki/choshuki_eq2.html - 長周期地震動による被害

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/choshuki/choshuki_eq3.html - 震災で東京都庁が損傷、超高層に「想定外」はないか

https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK18017_Y1A410C1000000/?df=2 - 東日本大震災の長周期地震動 大阪のビルも被害

https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1402K_U1A111C1000000/

- 石油タンクのスロッシングによる被害と地震動

- 地震時に種々の被害が広い地域で同時多発的に発生=複合災害

- くらし☆解説 「ご存知ですか?複合災害」

http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/700/226395.html

- くらし☆解説 「ご存知ですか?複合災害」

火山噴火が引き起こす災害

火山噴火が引き起こす災害- 火山:災害につながる噴火現象

- 図38は下記を参考にした。

大分県「由布岳・鶴見岳・伽藍岳火山防災マップ」(2006年) - 主な火山災害

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/volsaigai/saigai.html - 火山災害の種類

http://www.jma-net.go.jp/sendai/kyoiku/eqvol/vol_saigai.pdf - 「火山の概況」で用いる語の解説

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/words.htm - 火山防災マップ作成指針

http://www.bousai.go.jp/kazan/shiryo/pdf/20130404_mapshishin.pdf - 火砕流・火砕サージ

http://www.hrr.mlit.go.jp/jintsu/kids/sabo/sabo09.html - 降下火山灰災害−新聞報道資料から得られる情報

https://www.gsj.jp/data/chishitsunews/04_12_06.pdf - 降灰の影響及び対策 - 気象庁

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kouhai/kentokai/1st/sankou2.pdf - 富士山火山防災マップ - 富士山火山防災協議会

http://www.bousai.go.jp/kazan/fujisan-kyougikai/fuji_map/ - 富士山ハザードマップ検討委員会報告書 - 富士山火山防災協議会

http://www.bousai.go.jp/kazan/fujisan-kyougikai/report/ - 富士山噴火:過去の前兆や大地震との連動についての基礎知識

http://sk01.ed.shizuoka.ac.jp/koyama/public_html/Fuji/hoei1707.html - 1990-1995 雲仙普賢岳噴火

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/rep/1990_unzen_funka/index.html - 第4回 火山噴火による火山灰と土砂災害

http://www.nhk.or.jp/sonae/column/20121207.html

- 図38は下記を参考にした。

- 火山では地震もしばしば発生(1984年長野県西部地震)

- 福島県磐梯山の大噴火

- 巨大カルデラ噴火

- 鬼界海底カルデラに巨大溶岩ドームが存在: 超巨大噴火との関係は?

https://news.yahoo.co.jp/byline/tatsumiyoshiyuki/20170404-00069487/ - 最悪の場合、日本喪失を招く巨大カルデラ噴火

https://news.yahoo.co.jp/byline/tatsumiyoshiyuki/20170511-00070808/ - 天体衝突と巨大カルデラ噴火、どちらが怖い?

https://news.yahoo.co.jp/byline/tatsumiyoshiyuki/20170614-00072063/

- 鬼界海底カルデラに巨大溶岩ドームが存在: 超巨大噴火との関係は?

活火山にもあるハザードマップ

活火山にもあるハザードマップ- 大分県鶴見岳の火山防災マップ(図39)

- 今後30年以内に北海道釧路沖〜根室沖で超巨大地震が発生する確率が高い。

- 北海道沖で超巨大地震「切迫している可能性」 地震本部

https://www.asahi.com/articles/ASKDF7WGHKDFUBQU01X.html - 北海道沖で超巨大地震“切迫”その根拠は?

http://www.news24.jp/articles/2017/12/23/07381312.html

- 北海道沖で超巨大地震「切迫している可能性」 地震本部

- 南海トラフ巨大地震:2017年9月に地震予知に関する方針を転換

- 南海トラフ地震対策 予知前提の防災見直し 最終報告書

https://mainichi.jp/articles/20170926/k00/00e/040/182000c - 地震は予知できない?防災対策なぜ大転換

https://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2017_1010.html - 第18回 新しい南海トラフ巨大地震の評価と暫定的な対応策 〜前編〜

http://www.nhk.or.jp/sonae/column/20171001.html - 第18回 新しい南海トラフ巨大地震の評価と暫定的な対応策 〜後編〜

http://www.nhk.or.jp/sonae/column/20171101.html - 南海トラフ地震対策、大震法を見直し、予知から防災・減災へ

https://news.yahoo.co.jp/byline/fukuwanobuo/20170827-00074993/ - 南海トラフ地震、予知前提の防災見直し 不確実な情報を対策にどう活かすか?

https://news.yahoo.co.jp/byline/fukuwanobuo/20170927-00076236/

- 南海トラフ地震対策 予知前提の防災見直し 最終報告書

- 東日本大震災では、海岸線から遠く離れた内陸でも「津波」が発生

- 内陸部のダムも決壊していた 福島・須賀川、7人が犠牲

http://www.asahi.com/special/10005/TKY201105010178.html - 藤沼ダム決壊調査_2011年4月1日

http://kaigan.civil.tohoku.ac.jp/staffs/kazama/info/e-earth/fujinuma/fujinuma_ono.html - 東北地方太平洋沖地震による藤沼湖の決壊原因調査について - J-Stage

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsde/23/2/23_99/_pdf - 農業用貯水池が引き起こす「内陸津波」の恐怖

http://toyokeizai.net/articles/-/98171

- 内陸部のダムも決壊していた 福島・須賀川、7人が犠牲

- 2008年の岩手・宮城内陸地震でも発生寸前

- 大津波免れた 荒砥沢ダム土砂流入で専門家指摘

(2008年07月02日水曜日 河北新報)

http://kaigan.civil.tohoku.ac.jp/staffs/kazama/research/album/jisin08/kahoku080702.html

- 大津波免れた 荒砥沢ダム土砂流入で専門家指摘

- 隣の古いビルが倒れてきたら? 外出先で地震にあって、天井や建物の一部が崩れてきたら?

- 被害の状況(物的被害)(神戸市)

http://www.city.kobe.lg.jp/safety/fire/hanshinawaji/higai2.html - 震災で東京都庁が損傷、超高層に「想定外」はないか

https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK18017_Y1A410C1000000/ - 「九段会館天井崩落事故」の責任はどこにあるのか?

遺族に「死にたい」とまで言わせる震災被害の迷宮

http://diamond.jp/articles/-/13784 - コストコ崩落事故で高裁判決が責任言及 設計責任者ら3人再び不起訴

東京地検、異例の再捜査

http://www.sankei.com/affairs/news/170718/afr1707180014-n1.html - 大震災での東京の死者7人の内訳

https://blogs.yahoo.co.jp/nozom_u/64212635.html

- 被害の状況(物的被害)(神戸市)

- 日本での交通事故回数(1年間)

- 平成29年中の交通事故発生状況

http://www.itarda.or.jp/situation_accident.php - 今後30年以内に起こる震度6弱以上の揺れ

地震発生の確率はこんなに高い!!

http://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h21/05/special_03.html

- 平成29年中の交通事故発生状況

- 「防災省」や「防災庁」

- 平成29年8月17日 「我が国の防災・減災体制のあり方に関する懇話会」

http://www.kouiki-kansai.jp/koikirengo/jisijimu/bosai/1164.html - 「防災庁」創設に消極姿勢 小此木・新防災担当相

https://www.kobe-np.co.jp/news/bousai/201709/0010528106.shtml

- 平成29年8月17日 「我が国の防災・減災体制のあり方に関する懇話会」

- (米国)2017年9月、人工知能を用いた地震の事前予測に関する研究に注目が集まった。

- 機械学習による地震予知AIの開発めざす - ロスアラモス研究所

https://news.mynavi.jp/article/20170908-a164/ - Rouet-Leduc, B., Hulbert, C., Lubbers, N., Barros, K., Humphreys, C., & Johnson, P. A. (2017). Machine Learning Predicts Laboratory Earthquakes. Geophys. Res. Lett., 44 (18), 9276?9282, DOI: 10.1002/2017GL074677.

- 機械学習による地震予知AIの開発めざす - ロスアラモス研究所

- (日本)統計学に基づいた、大地震に先立つ地震(前震)を見分ける方法

- 3−18 前震の確率予報の実施と評価: 東北地方太平洋沖地震までの 15 年間

http://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/report/kaihou86/03_18.pdf - 尾形良彦 (2015). 地震の確率予測の研究 -その展望. 統計数理, 63(1), 3-27.

http://www.ism.ac.jp/editsec/toukei/pdf/63-1-003.pdf

- 3−18 前震の確率予報の実施と評価: 東北地方太平洋沖地震までの 15 年間